一“纹”一“理”一世界

——亲自然理念下的课程资源建设案例

潘嘉雯 王群倩

大自然总藏着一些不为人知的“秘密”。它的奇妙及变幻远比我们想象的要丰富得多,而孩子也是天生的捕捉这些奇妙、体验细致变幻的高手。当放松全部的感官去拥抱大自然时,孩子们会有怎样精彩的发现呢?

【课程缘起】

秋天到了,大自然都发生了哪些变化?带着这种好奇,孩子们来到户外,观察、探索着秋天幼儿园里的变化。地上的落叶无疑成为了孩子们关注的重点。

“什么是纹理?”借由树叶引发的话题,一个从没有接触过的名词“纹理”引起了孩子们探索的热情。

【课程开启的思与行】

思:如何把“大自然的纹理”这一资源变成我们的课程资源,我们想,关键在于幼儿发生互动关系,探秘幼儿的兴趣与需要。我们需要对接现场,预设课程资源;对接幼儿,把准兴趣需要。因此,我们思考:

1、了解幼儿对“纹理”的原有认知经验,调动幼儿内在的学习动机、引发幼儿积极参与和持续投入的热情;

2、洞悉幼儿背后经验的可能,预设课程资源,促进幼儿对“纹理”的认知经验生长;

行:

1、对接幼儿,将个性需要转向共性需要

当“纹理”的话题引出后,我们通过及时性地抽样调查,在班中随机抽样了几名幼儿,调查了个别幼儿对“纹理”的认知经验及了解是否有进一步探究纹理的兴趣。由个别辐射到集体,调动全体幼儿探究的兴趣。

2、对接审议,预设课程活动,理幼儿发展线索

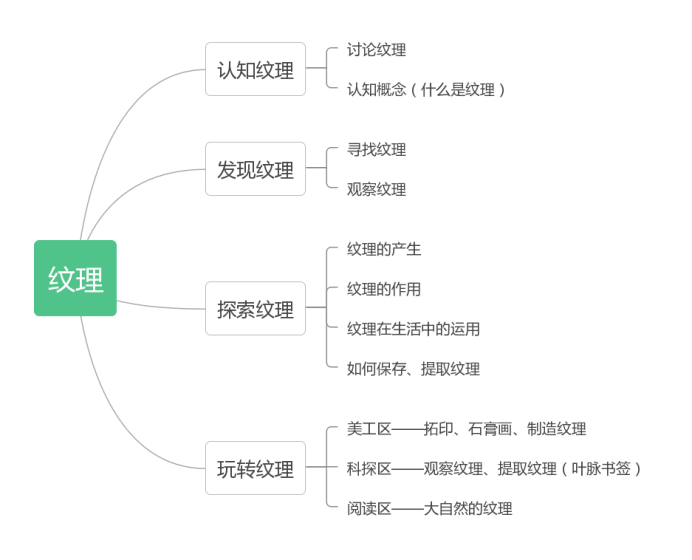

当幼儿产生探究兴趣的同时,我们班级三位老师在班级层面对这一课程资源进行了初步的审议。通过对接个别幼儿对纹理的认知经验,梳理“有”和“缺”,从而思考在教师层面,后期我们可以给予幼儿什么,促进幼儿哪些经验的生长,预设幼儿可能会引起哪些问题,会产生哪些个性或共性问题?通过初步的审议预设以下课程行动路径及关键线索:

3、对接《指南》,洞悉幼儿经验发展的可能

《3-6岁儿童学习与发展指南》大班幼儿的发展目标与教育建议

领域 | 发展目标 | 教育建议 | 课程目标 |

社会 | 1. 有问题愿意向别人请教。 2. 能与同伴一起游戏,活动时能与同伴分工合作,遇到困难一起解决。 3. 能主动发起活动或在活动中出主意、想办法。 4. 主动承担任务,遇到困难能够坚持而不轻易求助。 5. 理解规则的意义,能与同伴协商制定游戏和活动规则。 | 1.鼓励幼儿自主选择、自由结伴开展活动。 3.幼儿自己的事情尽量放手让他自己做,即使做得不够好,也应鼓励并给予一定的指导,让他在做事中树立自尊和自信。 4.对幼儿表现出的遵守规则的行为要及时肯定,对违规行为给予纠正。 | 1.能与同伴共同参与游戏,遇到问题时能协商解决。 2.能够保持对探究纹理活动的兴趣,坚持完成任务和挑战。 |

科学 | 1. 能经常动手动脑寻找问题的答案。 2. 探索中有所发现时感到兴奋和满足。 3. 能通过观察、比较与分析,发现并描述不同种类物体的特征。 4. 能用一定的方法检验自己的猜测。 5. 能用数字、图画、图标或符号记录。 6. 探究中能与他人合作与交流。 7. 初步了解人们的生活与自然环境的密切关系。 | 1.和幼儿一起发现并分享周围新奇、有趣的事物或现象,一起寻找问题的答案。 2.通过拍照和画图等方式保留和积累有趣的探索与发现。 3.认真对待幼儿的问题,引导他们猜一猜、想一想,有条件时和幼儿一起做一些简易的调查。 4.鼓励幼儿根据观察或发现提出值得继续探究的问题。 5.引导幼儿感知和体会生活中很多地方都用到数,关注周围与自己生活密切相关的数的信息。 | 1.引导幼儿通过收集、观察、实验探究等方式,对自然物的纹理有进一步的了解。 2.在活动中感受纹理对于自然物的意义和作用。 3.能使用不同的工具和材料探究保留和提取纹理的方式。 4.在活动中能够大胆猜测并通过行动验证自己的猜测。 5.乐意用图画、符号等方式及时记录在寻找纹理过程中的发现。 |

健康 | 1. 手的动作灵活协调,能使用简单的劳动工具或用具; 2. 具备基本的安全知识和自我保护能力; | 1. 引导幼儿注意活动安全。 2. 创设安全的操作环境,提供必要的保护措施。 | 1.在观察或操作活动中知道注意安全。 |

语言 | 1. 愿意与他人讨论问题,敢在众人面前说话。 2. 能有序、连贯、清楚地讲述一件事情。 3. 具有书面表达的欲望和初步技能,愿意用图画和符号表现事物。 | 1. 为幼儿创造说话的机会,经常与幼儿交谈,谈论感兴趣的话题。 2. 引导幼儿清楚地表达,给予幼儿必要的补充,帮助理清思路并清晰地表达出来。 3. 让幼儿在写写画画的过程中体验文字符号的功能; 4. 在绘画和游戏中做必要的书写准备。 | 1.愿意和他人讨论关于自己的发现,并用自己的方式进行表征。 2.当遇到问题时能主动寻求同伴或老师的帮助。 3、能用连贯、清楚的语言表达自己的发现及问题,能清晰地表达自己所做的事情。 |

艺术 | 1. 能用多种工具、材料或不同的表现手法表达自己的感受和想象。 2. 艺术活动中能与他人相互配合,也能独立表现。 | 1. 提供丰富的材料和工具,支持幼儿自发的艺术表现和创造。 2. 鼓励幼儿在生活中细心观察、与幼儿共同确定艺术主题,引导幼儿围绕主题展开想象,进行艺术表现。 | 1. 引导幼儿在了解纹理的基础上,、展开想象,利用纹理进行艺术创作。 2. 鼓励幼儿积极和他人分享、交流自己创作的艺术作品和美感体验。 |

【感知与体验,开启探秘“纹理之旅”】

阶段一、对话幼儿、认知纹理

活动一:话题讨论---什么是纹理?

对于“纹理”这一名词,幼儿了解多少呢?我们围绕这一话题,与幼儿展开交流讨论,初步了解幼儿对“纹理”的认知经验。

【分析】 通过谈话交流,大部分幼儿能够大胆地表达自己对“纹理”的理解,我们梳理出了幼儿对“纹理”的理解在于三个关键词:线条、图案、花纹。而个别孩子能够运用一些形容词来表达他们对纹理的理解,例如:长长的、细细的、弯弯的等;还有部分幼儿能够结合自己的生活经验,把自己在日常生活中已经观察到的有纹理的物体介绍出来。可见孩子们对于“纹理”还是有一定的认知经验的。

活动二:借助网络资源,界定“纹理”

每个孩子对纹理的理解都不一样,都发表着各自的观点,那到底什么是纹理呢?根据孩子们的疑惑,我们通过查找书籍、搜索网络等方式与孩子们共同寻找答案。

通过搜索,孩子们清楚地认知了“纹理”的概念,在原有经验的基础上进一步了解了纹理。

阶段二、敏感捕捉、发现纹理

活动一:回归自然,寻找纹理

孩子们有了对纹理的认知经验基础,对纹理的兴趣更强了,总讨论着在哪里见过纹理,部分幼儿也表示想要去寻找纹理。课程的生发缘于自然,因此,我们再次回归自然,带领幼儿进入场域(幼儿园的户外),鼓励幼儿自主寻找大自然中的纹理。给孩子多一点的时间,让幼儿与资源有深度互动的机会;而我们教师就在现场多看一点,捕捉孩子在现场说什么、做什么、聊什么,通过现场的行为信息,判断幼儿的认知经验及共性和个性需要。

行动挑战1---纹理收集

在此之前,我们为孩子设计了“纹理收集表”,结合大班幼儿“愿意主动承担任务、敢于接受挑战”的能力目标,我们鼓励幼儿带着收集表进入场域,比一比,谁寻找到的纹理最多。当兴趣遇上挑战,孩子们又会有哪些精彩的发现呢?

【分析】经过前期的谈话活动及网络搜索,孩子们对于纹理有了进一步的了解。在此基础上,带着任务挑战去寻找大自然的纹理,一定程度上能够保持幼儿持续探索的兴趣,同时也能够激起幼儿竞争的欲望,使他们全身心地投入到与资源的互动中去,并且能够更积极、主动地用图画的方式记录自己寻找到的“纹理”。

活动二:观察与感知,话述纹理

《指南》中指出,应注重引导幼儿通过直接感知、亲身体验和实际操作进行科学学习,要真诚地接纳、多方面支持和鼓励幼儿的探索行为。在孩子们寻找和收集纹理的过程中,我们往往关注的是幼儿在哪里发现了纹理,哪个物体上有纹理,而忽略了孩子们对于纹理的感知。出于这一感悟,我们意识到要想让幼儿更深入地了解纹理,除了寻找和观察,更多地还需要鼓励幼儿去感知。

行动挑战2---感知并描述纹理

当寻找到不同的纹理后,回到教室,我们组织幼儿展开交流活动,孩子们结合收集表,纷纷讲述着自己找到了哪些纹理,分别是在哪里发现的。直到听见高振轩的分享:“我在树桩上找到了纹理,它的年轮就是纹理,这个纹理就是一圈一圈的,像蜗牛线一样。我还摸了一下,有点毛毛的,一圈一圈的地方感觉有点凹进去。”这么精彩又完整的回答让我为之一惊,这不就体现了孩子与资源的深度互动和多元感知吗?于是,随即调整交流活动,鼓励幼儿从描述“在哪里发现了纹理”转向描述“哪里找到的、怎么发现的、像什么、感觉怎么样”。再次把幼儿带入场域之中,将幼儿分为两组,一组寻找户外的纹理,一组寻找教室内的纹理,并通过详细、具体的提问,引导幼儿在寻找和观察的基础上,感知纹理,进一步加深对纹理的印象和认知。

【分析】追逐孩子们探索的脚步,看着他们在一起热烈地交流讨论,感受到了孩子们对于这一资源的浓厚兴趣。一个小小的发现对于孩子们来说就是一次大大的惊喜和收获,整个探寻过程丰富了孩子的情感世界,也培养了他们的观察力、表达力和探索力。在此过程中,幼儿的经验得到生长。

活动线索 | 幼儿原有经验 | 获得新经验 | 支持策略 |

认知纹理 | 1. 对于纹理有初步的认知,能够说出自己初浅的的理解,如:线条、花纹等。 2. 能够积极参与话题讨论,运用形容词进行描述。 | 1.进一步认识纹理,明晰纹理的概念及其近义词:条纹、花纹、脉络; | 1.谈话支持:利用谈话,幼儿参与讨论,拓展其它幼儿对纹理的认知。 2.经验支持:利用网络资源,明晰概念,认知纹理。 |

寻找纹理 | 1. 能够根据纹理的特征寻找大自然中的纹理。 2. 能够关注自然及周围事物,展开寻找活动。 | 1.能够积极参与有挑战性的任务,并坚持完成。 2.能够主动地运用图画、符号等信息记录自己的发现。 | 1.环境支持:把幼儿带入场域(户外),引导幼儿自主寻找、发现。 2.材料支持:提供记录表供幼儿及时收集并记录。 3.游戏支持:发布挑战任务,激励幼儿的兴趣。 |

感知、话述纹理 | 1. 能够说出带有纹理的物体名称。 2. 能通过观察描述纹理的特征。

| 1. 不仅能够说出带有纹理的物体名称,还能够清楚、连贯地表达幼儿的观察力、探索力和表达力有所提升。 2. 能通过多元方式(看、摸)和多元材料(放大镜)感知纹理的不同特征,并运用形容词等词汇进行描述。 | 1. 经验支持:鼓励幼儿多元感知纹理,进一步认知纹理; 2. 时空支持:再次把幼儿带入场域之中,引导幼儿观察、感知、探究。 3. 材料支持:提供放大镜供幼儿观察纹理。 |

活动延伸:幼儿园的资源是有限的,当幼儿把园内的纹理都寻找出来后,幼儿对寻找纹理的兴趣依然不减,因此,我们把更多的时间和空间留给孩子,并邀请家长一起参与我们的课程活动,带领孩子去园外或者在家庭中寻找更多的纹理,观察不同纹理的特征,并进行记录表征(指纹、掌纹、衣服的条纹、地板、桌椅、窗帘等等)。真正将我们的课程与家庭、社会相衔接,同时也最大程度给予了幼儿与大自然、与生活亲密接触的空间。将亲自然课程融于自然、融于生活。

阶段三、多元支持,探索纹理

在寻找纹理中,孩子们从自然物到人身上的纹理、从游戏到生活中的纹理,不断拓宽这寻找纹理的思路。孩子们惊叹与每个事物中层层变换的纹理,也沉迷于探索中悄然隐藏的线索,一个新的问题产生了。高振轩问:我们找到了这么多的纹理,每种物体的纹理都不一样,那这些纹理有什么用呢?

活动一:纹理作用知多少

随着问题的提出,其他的小伙伴也都产生了这样的疑惑。我们怎么知道这个纹理有什么作用呢?高振轩:“我妈妈是科学老师,我回去问问我妈妈吧”。张欣妍:“老师,你电脑上查一下再告诉我们呗”。既然孩子有这样的疑惑,我们还是决定把探秘的主动权交给孩子。结合寻找纹理活动,利用亲子调查的形式,增加一项任务:完成“纹理的作用调查表”。

于是,孩子们纷纷开始做起调查,和爸爸妈妈共同探讨、搜索信息后得出了结果,并在集体面前进行交流。

【分析】 通过系列的调查及相关资料的搜索,孩子们了解了纹理的作用以及在生活中的运用,感受到了自然与人类的生活密切相关。

活动二:纹理的保留

孩子们对于大自然的纹理有很高的热情,于是,我们开始探究下一个问题:用什么样的方法可以将这些美丽的纹理保留下来?孩子们纷纷展开了讨论,表达自己的想法。

一话题的引出再次激发了幼儿探索的兴趣,如何提取叶脉,这又将成为本次课程中面临的新挑战。没有任何小朋友有这方面的经验,老师也没有尝试过,我们只能通过查找相关的资料和视频进行学习。我们通过查找资料,知道了两种制作叶脉书签的方法:浸泡法和水煮法。

那么,问题产生了:使用浸泡法,得浸泡多久呢?水煮法,又得煮多久呢?去除叶肉,需要用到哪些工具呢?

我们的准备与小组行动:

1、树叶的收集:筛选两种树叶为实验树叶(广玉兰、柿子树叶)

2、工具的准备:密封透明罐子若干、刷子若干、食用碱一袋、电磁炉、锅子等。

探究一:浸泡法(A组)此数据为两周内的实验结果

树叶:广玉兰 | ||||

时间 | 10.18 | 10.22 | 10.26 | 10.29 |

我们的实验 成功与否 现象 | 放入热水中浸泡 (第一天) 否 叶子没有变化,硬硬的 | 换水继续浸泡 否 无明显变化 | 继续换水 否 无明显变化 | 换热水浸泡 否 五明显变化 |

我们的猜测与想法 | 泡的时间太短 | 继续等待 | 叶子可能太厚了 | |

树叶:柿子树叶 | ||||

时间 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 |

我们的实验 成功与否 现象 | 放入热水中浸泡 (第一天) 否 叶子泡软了,一刷就破 | 换新的树叶浸泡,泡半天 否 叶子变软 | 换新的树叶浸泡,半天 否 叶子变软,刷出一点又破了 | 换新的树叶浸泡,半天 否 刷出一点后破了

|

我们的猜测与想法 | ①浸泡时间过长 ②刷得太用力 | 刷的方法不对 | 换个软一点的牙刷 | 慢点刷,轻一点也许就能成功 |

探究二:水煮法(B组)

树叶:广玉兰叶 | ||||

时间 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 |

我们的实验 成功与否 现象 | 放入锅中,加入食用碱煮5分钟 否 叶子没有变软 | 放入锅中,加入食用碱煮10分钟 否 叶子变软,刷不掉叶肉 | 放入锅中,煮15分钟 否 叶子变软 刷破了 | 放入锅中,煮15分钟,轻点刷 否 刷出一点,但有破的不完整。 |

我们的猜测与想法 | 浸泡时间太短 | 树叶太厚 | 刷的方式不对,太用力 | 需要细心 |

树叶:柿子树叶 | ||||

时间 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 |

我们的实验 成功与否 现象 | 放入锅中,加入食用碱煮5分钟 否 叶子变软,一刷就破 | 放入锅中,加入食用碱煮5分钟 否叶子变软,一刷就破 | 放入锅中,加入食用碱煮5分钟;沿着纹理方向刷 是,有叶脉出现 | 放入锅中,加入食用碱煮5分钟;沿着纹理方向刷 否 刷破了 |

我们的猜测与想法 | ①手不能用力捏 ②刷得太用力 | 刷的方法不对 | 要斜着刷,不能竖着刷 | 太用力 |

【我们的解读】

《指南》中科学领域指出:5-6岁幼儿能通过观察、比较与分析,发现并描述不同种类物体的特征或某个事物前后的变化。因此,我们通过两种树叶进行树叶,并且分组分别用不同的方法进行实验。从实验过程及结果来看,幼儿是具备一定的探究能力的,主要表现在:1.能按要求逐步进行实验2.能根据实验结果,分析和猜测失败与成功的原因,并且再次调整实验操作。在此过程中,幼儿并没有因为失败而放弃,而是坚持继续探索,虽然实验成功率不高,但是幼儿能够进行持续地探索观察与跟进,是良好的学习品质的体现。

【我们的感悟】一个活动最后呈现的往往是由教师的预设内容和根据幼儿的即时反应生成的内容。在这个活动中,预设内容表现在教师需要事先有一个设想,据此准备一定的操作材料,如食用碱、电磁炉、锅子等。在活动进行过程中,有成功有失败,幼儿能够根据结果初步做出判断与分析,我们老师所做的就是聆听幼儿的猜测与想法,观察与支持幼儿,最大化地发挥幼儿的主动探索的能力。

活动延伸:继续将制作叶脉书签的活动放在区域游戏中进行,同时充分利用家长资源,在家中与幼儿一起进行实验,其中有成功的也有不成功的,这都是每一位幼儿探索路上的经验生长。

阶段四、回归游戏,玩转纹理

探寻到了保留纹理的方法,采用简单的保留纹理的方法已经不再满足孩子的需求。他们又萌发了新的疑惑,这些有趣的纹理能够用来做些什么呢?于是我们带领孩子展开进一步讨论。

于是追随着孩子的想法,我们将有纹理的物品投入到了区域游戏中。孩子们自由分组,选择感兴趣的内容,展开了与纹理的新一轮游戏探索。

游戏一:玩转色彩,纹理拓印

1、颜料拓印画

涂上颜料后拓印出的纹理可以用来做什么呢?孩子们找来了丰富的材料进行组合拓印秋天的落叶涂上红色、黄色等色彩丰富的颜料可以组成秋日多彩的树林。蔬菜切割后,里面也有着纹理,藕片的纹理进行添画后就可以变成可爱的小瓢虫,青菜的纹理拓印后就变成了小花。快递中转站中的包装泡沫和水果网、瓦楞纸的纹理组合拓印就可以变成山脉、篱笆和海浪。

2、纹理石膏画

孩子们不仅尝试将有纹理的物品涂上颜料后组合拓印,在美工区玩的苗苗也找来了软软的黏土,将树叶拓印在黏土上,她发现用黏土进行拓印虽然当时印记明显,但是在黏土变干的过程中留下的纹理画消失了。这要怎么办呢?经过在网上查询,视频了解,我们发现与黏土相比塑性能力更强的陶泥与石膏相碰撞可以成为独特的化石画。于是在收集来石膏粉与陶泥等材料后,孩子们迫不及待地在美工区尝试起来。

游戏二:经验拓展,制作绘本

绘本制作组的小朋友也展开了纹理绘本的制作。书中的纹理可以用什么来表现呢?结合之前的保留纹理的经验孩子们选择了蜡笔刮涂的方式,孩子们选择了银杏叶、枇杷叶、贝壳、木片等多种材料,将纸覆盖在上面,然后用蜡笔涂色,随着蜡笔在纸上涂抹,树叶与贝壳的纹理清晰的浮现在了纸上。接着孩子们将拓印好的纹理剪下贴在了装订好的不织布书册上,其余的小朋友也兴致高昂地根据印出的纹理,观察特征进行猜测。一本能够引发互动的自制绘本:《大自然的纹理》就这样诞生了。

游戏三:艺术联想,制造纹理

在纹理画与纹理绘本的制作中,我们都是用的事物本身的纹理。孩子们又萌发了新的想法:“我们能不能自己来做纹理呢?”可以用什么样的材料来制作纹理呢?孩子们展开了寻找,再一次次尝试中,发现原来牙签、颜料笔端、剪出尖角的卡纸与KT板都能在颜料上刻画出粗细不同的纹理。于是孩子们制作出了波浪形、直线形、格子等各式各样的纹理,并将纹理组合成了美丽的纹理房子。我们的故事仍未结束,还能使用什么样的工具制作出什么样的纹理呢?孩子们仍在继续寻找.......

【我们的思考】

在三个游戏推进的过程中,每个游戏都让孩子获得了不同经验的生长。

核心经验 | 幼儿经验的生长 | ||

自主探究 表达交流 设计制作 创意书写 表现与创造 | 玩转色彩,纹理拓印 | 经验拓展,制作绘本 | 艺术联想,制造纹理 |

1、了解了石膏能否凝固与水的量有关。 2、能够有序、连贯、清楚的表达自己的想法,并多次尝试用一定方法进行验证。 3、利用不同物品上的纹理大胆组合,美化作品,美化环境,审美与创美能力提高。 | 1、能够熟练地运用蜡笔刮涂的形式印出物体的纹理,引发同伴的猜测。 2、能够自主选择材料进行创意的绘本制作,制作过程中有自己的想法,能够合理布局与排版。 | 1、使用了多种工具、材料,以及不同表现手法表达自己的想象,创造了不同纹理。 2、能与同伴共同配合,合作能力提高。 | |

【结语】

孩子天性决定了他们对大自然充满好奇,有探索和发现自然的愿望,有亲近自然的倾向。虞永平教授说:孩子们是“自然之子”,大自然中好多细腻的秘密都是为孩子准备的。通过这次纹理的微课程活动,孩子们学会了耐心观察生活,无论是在大自然还是生活中都深入感受到不同纹理的点、线、面的不同美感特征,并尝试进行多种形式的艺术创造,联系生活了解到纹理在实际生活中的运用。我们的课程实施并不仅仅是着眼于教会儿童什么,而是让孩子在亲历生活的过程中,找到自己学习的方式,丰富自己的生活经验,形成自己的学习品质。只要孩子们的兴趣还在,我们的"纹理"探索之路就会一直继续下去。