春明媚,云摇曳,疫情防控不松懈。作为学校最忙碌的“疫情防控”群体,虽然班主任们每天都忙于收集各种表格各种资料,但是在终身学习的社会背景下,在新课标正式发布后,热爱学习的陈亚兰特级班主任成长营的营员们又相聚云端啦!4月28日下午,成长营开展了第二十五次活动,主题为“激发内驱力,建设班级“合”文化。本次活动聚焦“班级建设与学科建设整合,激发学生内驱力”这一小主题的实践策略进行研究。

一、对主题的理解:从各自为阵,走向合作合一

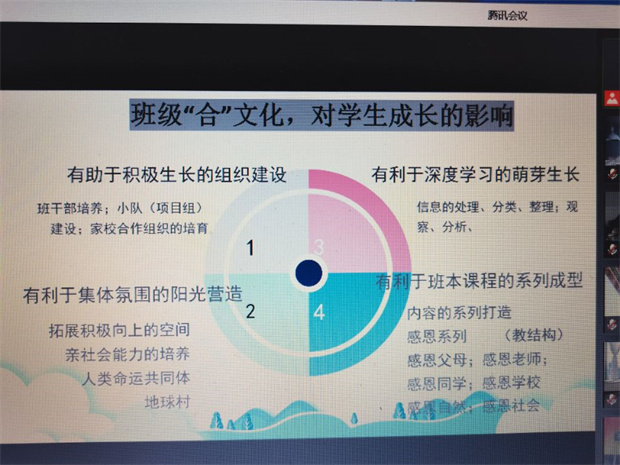

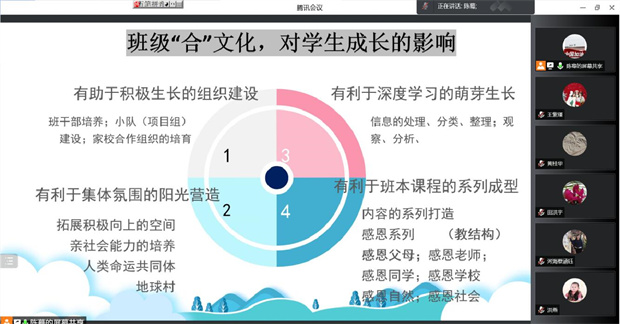

从《中华人民共和国家庭教育法》到《中小学德育工作指南》,从《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》到《深化新时代教育评价改革总体方案》都强调家校社协同育人的重要性。本次活动,成长营以此为原点,从班级日常活动的开展与学科整合的角度,激发学生成长的内驱力。领衔人陈亚兰向各位营员们分享了对主题的理解。“合”,是多主体的合作,是共进共建的合力,是资源的整合,是家校社的协同。无论是组织建设的积极生长,深度学习方式的萌芽,还是集体氛围的阳光营造,甚至班本课程的系列成型,打造好班级“合”文化对学生成长的影响都是积极而深远的。陈老师表示,将班级“合”文化与学科整合,管理张弛有度,教学有条不紊,才是老师最有成就感的时刻。在新课标大力提倡变革学习方式、提倡跨学科学习的今天,班主任可以通过班级建设中物型空间的综合打造、人力资源的整合、内容系统的融合,来变革班主任工作与学科教学工作的“貌合神离”,以达到多向“合一”的教育力量。

二、对主题的研讨:从一节班会,延展思维空间

本次活动前,小伙伴们都已提前下载了主题活动视频课《做感恩承爱的德泽学子》观看。本次活动的第二环节的研讨,就从这节主题班会说起。首先由蔡涵钰老师进行主题活动的说课。蔡老师将班队课与语文课融通扩展,重点通过小队合作,让学生学知感恩,懂感恩。结合五下第六单元主题“舐犊之情,流淌在血液里的温暖,”开展了《做感恩承爱的德泽学子》的班队活动,期待学生一知父母恩,二知师友恩,三知国土众生恩。通过各小队不同的探究内容和分享形式,让孩子们在活动中懂得合作,懂得感恩。蔡老师还结合自身数十年如一日照顾患阿尔海默兹症的老父亲的故事与学生分享,寄望孩子们懂得感恩。自己打扫整理房间,为父母做爱心早餐已成为习惯。尤其是特殊孩子的转变让老师和家长都欣喜不已。

随后,大家开始线上互动评课。

王紫瑾老师:家国情怀在滋长,内驱力在生长。

在活动中,我们能感受到学生在用自己的形式去传递自己接受的爱。随着不同小队分享视角的转变,我们也能感受到这些孩子正在从“穷则独善其身”,走向“达则兼济天下”。正是因为学生自身有了这样一种家国情怀,因此,他们在探寻感恩的不同意义时,才挖掘出了更多元的切入点。这就是我们一直在寻找的“内驱力”。成长和学习是学生自己的事,身为班主任,我们应该为孩子的自我成长提供、创设更大的活动空间。

黄桂华:多样化活动,反哺学科建设

对标“新课标”,“梦幻紫小队”展示的书法和绘画中,通过写书法的活动形式,将古诗词的学习相整合,避开了学生讨厌的机械抄写和背诵,既达到了记忆的效果,又达到了教育的作用。通过绘画展示的活动形式,培养了学生动手、审美等能力,也达到了感恩教育的效果。体现了新课标的“活动化、游戏化、生活化”。

潘虹老师:小队配合默契,组际互动资源需有效利用。

每个学生都有自己的个性,他们多才多艺各不相同,却配合默契,融为一体。老师也很好地运用了学科整合的方式,体现了蔡老师在班级文化建设中,对“合”文化的运用与实践。当然,从“学习共同体”的建设角度提出一点小建议:汇报过程中需要有组际互动。每个小组汇报结束,班主任可以根据汇报内容进行及时的介入,组织学生思维碰撞,提升教育价值。

谢纪老师:有效融合促“感恩”,成事更要能成人

从教学主题来看,围绕“合”文化开展。从教学形式来看,做到语文学科与班队建设的融合,还结合了学校的校本课程所学知识,为社会老人,小区邻居传递爱的薪火。

从成人成事的角度看,这堂课需要能唤醒孩子对于“爱和感恩”的内驱力。我觉得呈现内容的层次可以更清晰,从同一维度进行设计,从个人层面的实践,到与同学的融洽相处,到社会责任意识的强化,最后走向与祖国同呼吸,共命运,感叹祖国的繁荣昌盛,而形式可以个性化,丰富化。其次,教学中学生的互动与老师的点评要有清晰的导向性,充分挖掘育人价值。如:“天空蓝小队”呈现的家务劳动一块,如果能配上吉他曲,由孩子自己把为什么烧早饭,怎么烧早饭,及爸爸妈妈看到后的表现来深情地讲一段感人的故事。那么孩子真正想表达对父母的爱就能展露出来,同时还能点化其他孩子。此时如果有老师的介入,同学的互动,我相信这一个活动就不再是一个简单的视频,而是一段生活的历程,是孩子一段难以忘怀的经历。我想这就是在成事中成人的道理吧!

张曙贤老师:学生为主体,教师需点拨,师生合作更精彩。

蔡老师这节班会课给我最大的感触是情境设置真实、有效。这节课,老师让学生在有目的、有计划的情境中感悟体验,在无意识状态中形成“感恩”的情感,达到了预期目的。

其次,这节课表现形式丰富多样、有层次性。这节课充分放手给学生,活动开展规范、有序。活动安排有序,一环紧扣一环,真正做到了教师是倾听者,点拨者,学生是主体。整个过程是学生主持、全员参与的过程,是学生真实的思想内化与生成的过程。

建议:在学生为主体的汇报型班队课上,老师的引领和点拨,要从生生“合作”的角度多渗透和体现,既要发现活动准备中的“生生合作”,还要激发现场的“生生互动”,“生生激励”,更要引领活动后的“生生影响”“生生实践”。感恩这个主题,更能将学科老师、家长和社会力量融入进来,实现多主体的“融合”。

陈小丽:呵护童心,利用家长资源,成教育之“美”

蔡老师是一位优秀的语文老师,也是一位有心的班主任。面对学生家长的求助,蔡老师并没有过于扩大该生的错误,而是把该生放入群体中,通过以身说法,结合活动的方式,巧妙地帮助家长化解与孩子的矛盾,也在全班同学心中种下了感恩的种子。

感恩内容比较多,建议蔡老师可以从不同角度做成感恩系列活动,上好微队课,让每个小队展示一种,既充分挖掘感恩的深度,也更有效地培养学生能力。还可以利用好家长的资源,呈现家长的无私付出;孩子懂得感恩,家长的感受。

田洪宇:集聚合作智慧,利用社会资源,促进个性发展

本节课结合学科融合与现状确定班队教育主题,基于小队合作与共同成长的目标设计多种展示形式,积聚小队合作智慧、协同多方评价凸显育人价值,结合自身事例与名人故事,拓展感恩内涵。

建议:结合最新的新冠疫情,感恩医务人员和志愿者;结合宇航员半年飞天之行返回的热点事件等等,将学生的视野由书本、由校园引向社会,引向为国家做出贡献的人,培养学生爱家爱校爱国的情怀,树立为国家为人类谋福利的远大理想。要充分利用社区社会资源,让学生有真实的体验和触动。感恩内容较多,范围较广,可以适当分几个主题开展班队活动,分段开展,途径多样化,也许更能实现育人目标。

成员们充分挖掘这一班队课的价值,同时又通过对本次活动的重建,进一步开发这一领域的新设想,新资源,互相启发,共研共建。

三、对主题的再学习:从他山之石,汲取创新灵感

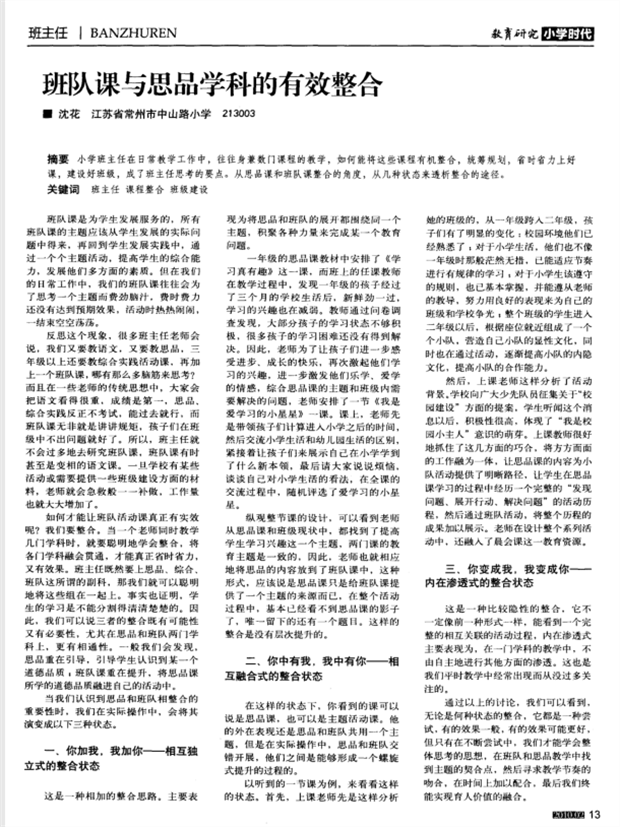

为了拓宽营员们的思路,陈老师要求大家进行“专业化”阅读,要善于学习他人的研究成果,既要埋头研究和实践,也要抬头看天,看同行已有研究高度。大家共同学习了黄桂华老师收集整理分享的关于班队建设与学科整合的文章。《班级建设与语文课程的融合》《班队课与思品学科的有效整合》《班级建设与学科教学关系的历史追溯与理论基础》以及顾惠芬校长的《实现班级建设与学科教学的综合融通》等文章,打开了小伙伴们的思路,纷纷思考自身教育教学行为如何转变,如何以自身班主任为核心,将学生眼中对他们的成长产生深远影响的班集体,整合打造成一个生命场,让学生芬芳绽放,从而成就世界的芬芳。

四、对主题的行动呼应:从已有实践,提炼包装“成果”

活动最后,领衔人陈亚兰老师肯定大家的实践与创新,指出大家对于班队建设与学科建设的整合并不陌生,但如何凸显“双减”下学生内驱力的激发,凸显“终身学习”,凸显“协同育人”,凸显“班级合文化”,还需以“成果思维”促大家进一步研究和总结, 要求大家撰写本主题下的实践案例,让自己看清自己努力的价值,也让别人看到自己的研究和实践。

云端研究,让疫情之下的小伙伴们走出方寸课堂,迈出方寸自我。研修漫漫路,上下而求索。后续,将陆续发布成员们的研究成果,敬请大家期待!

撰稿:陈旭琴;摄影: 王紫谨 、部分营员