——龙幼STEM项目研究成果发布会

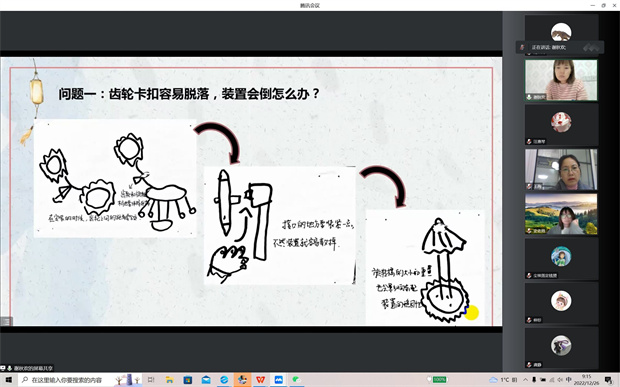

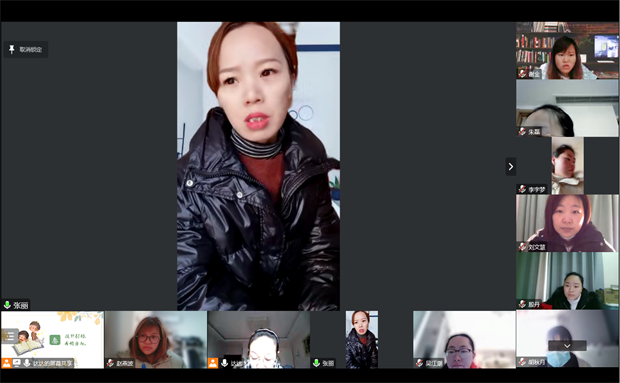

STEM教育是一种跨学科的综合教育方式,我园作为常州市第二批STEM项目研究幼儿园,以园区项目推进为抓手深耕STEM研究过程中的“疑难杂症”,在真问题、真研究中逐一破冰,从而提质跟进研究的实效。2022年12月26日上午,龙虎塘街道幼教集团全体教师们以园区为单位相约腾讯会议室,以常州市STEM项目展示为抓手,以案例故事为媒介开展项目的思与行。

一.案例分享,视频观摩

活动伊始,姚超、丁蜀蓉、龚静老师带来3个灵动的STEM课程案例视频。姚超老师分享的《神奇的吊车》中,教师抓住幼儿对生活中吊车的兴趣,在制作吊车的过程中,通过分小组尝试,对比发现最适合的解决办法。在材料试验、观察结果、交流信息中,为幼儿提供了考察与探究的机会。丁蜀蓉老师分享的《旋转木马探索记》中,在旋转木马的制作过程中,孩子们根据自己的兴趣点开展活动,同时能够运用多样化的材料,依照自己的意愿构思、动手操作。龚静老师分享的《创意台灯》中,幼儿尝试制作台灯的各个工序,同时在自主探究中学习对比观察、合作。当幼儿的探究停滞时,教师以适当时机介入启发幼儿多角度地思考问题,扩展幼儿的探究空间,从而提升幼儿的探究水平。三位教师用一个个生动的案例,展现儿童在STEM课程中的成长与变化,为教师们真正开展实践活动提供了实践指引。

二、集思广义,微格诊断。

在案例分享的同时,全体与会教师围绕“从汇报中,你看到教师做了哪些有针对性的跟进与支持,从而实现班本课程拓展的深度及广度?”以及“对接园区项目或班级课程,可以做哪些优化调整?”这两个话题进行思考。随后教师们进行了线上教研,大家都对汇报教师课程捕捉的敏感度以及儿童学习中的主动性表示肯定,同时也提出了自己想法。

腾龙小班吴依琳:在学习了三个优秀STEM案例过程中,我发现:班级老师在STEM课程中注重幼儿的自主操作、探索和发现,将科学、技术、工程、数学有机融合,在发展幼儿创新思维和科学素养的同时,培养了动手操作和实际解决问题的能力。融合班本课程“芦丁鸡”新房的制作,教师可以提前预设和提供丰富的材料去支持的幼儿的探索学习。要注重幼儿自我的探索和学习,我们应注重提升幼儿的主动学习品质,避免把结果或答案直接告诉幼儿,而应利用有效的问题和生活中的自然材料驱动幼儿操作,激发幼儿持续探究的内驱力和学习力。

玲珑中班李猛:从三位老师的案例中看得出STEM给孩子带来很多解决问题的和生活上的知识与技巧,教师也提供了足够的时间让幼儿经历“尝试-错误-反思-理解”的学习过程,孩子们可以从不同角度看待问题,通过不同的方式和材料去探索解决问题,孩子们也增强了生活经验,并且很乐于自己动手解决。后续在班级课程推进中,自己还需要不断努力和学习,从孩子的兴趣、问题和需求出发,真实的推动孩子实践发展,在探索过程中随着孩子的发现不断调整跟进。

盘龙大班张英:三个STEM案例中,我看到了幼儿对生活的关注、设计的创想、制作的兴趣、坚持深度探索的状态等。反观老师自己我们是需要一种“STEM素养”,并用STEM思维去重新审视平时已经惯常的教育方式。例如我们可以思考:1.在幼儿的生活和游戏中,有没有可以通过“制作”来解决的问题?2.如何引导幼儿从问题出发,进行真实的设计和现实的规划?3.如何将科学探究、数学认知有机整合进来,让幼儿更高效和合理地做?而这些问题都需要我们在实践中做出回答,也正是这种实践发展幼儿多方面的能力。

新盘小班王佳婕:本次教研活动中,认真聆听学习了三位老师的案例,案例中清晰的看到实施的探究历程,看到师幼间有效互动,支持幼儿不断深入探究。案例的分享让我对STEM活动的理解与认识更深入,各位老师案例的格式也是值得我们学习的。今后活动的开展可以捕捉“主题”链接幼儿深度学习、捕捉“生活”链接幼儿自由生长、捕捉“材料”链接幼儿智慧思考。

思维场域中大家畅所欲言,教师们表示STEM活动中要鼓励孩子们去行动,要放手让他们尝试不同的做法,从而培养幼儿的合作探究能力,提升工程思维能力以及STEM素养。

三.提升引领,再明方向

活动最后,每个会场的负责人对本次活动进行了总结提升。首先肯定了三位汇报老师在STEM课程中注重幼儿的操作、探索和发现,打破传统课程的学科界线,将科学、技术、工程、数学有机融合,在发展幼儿创新思维和科学素养的同时,培养了动手操作和实际解决问题的能力。随后指出,我们需要在教学中淡化学科界线,树立学科融合的教育理念。同时,STEM课程注重幼儿自我的探索和学习,我们应注重提升幼儿的主动学习品质,避免把结果或答案直接告诉幼儿,而应利用有效的问题和生活中的自然材料驱动幼儿操作,激发幼儿持续探究的内驱力和学习力。

一日活动皆为课程,一切课程皆可探究,让孩子们在教师的科学教育理念的引领下,用童真的心灵去体验,用稚嫩的小手去创造,用创造的力量来改变,最终成长为爱探究、会合作、乐创造、善分享的儿童。

撰稿:朱玉香 摄影:各园区教师 审核:张静