5月12日,常州市中小学初中语文教学名教师工作室相聚常州市新北区新桥初级中学,又一次开展读写共生教学研究活动,东道主贺莲老师、常州市中天实验学校朱晶晶老师以研究课为载体,展示了各自的研究成果。

贺莲老师的研究课《山水诗的意境》彰显中考复习教学品质——思维性、创生性,其主要特点为:

第一,以教材为例,探索文艺论文复习策略。《山水诗的意境》是一篇典范的议论文,探索山水画的意境,层层阐述,思路清晰。为此,贺老师从朱光潜的《无言之美(节选)》、王兆贵的《无疆之美》、刘亚刚的《中国山水画中的诗意与审美境界(节选)》切入,引导学生自主阅读李可染先生的《山水诗的意境》,从而发现阅读文艺论文必须把握住几个关键要素:核心概念(含“相关概念”)、作者的主要观点、论述所使用的材料、论述中作者得出的其他结论。这样,文艺论文的复习策略也就清晰可见。

第二,以细读为本,发现实例与观点的关系。《山水诗的意境》一文的论据不仅多,且针对性强,从宏观上说都是为了阐述“意境是山水画的灵魂”这一观点,但在微观上各个论据则服务于特定的阐述,故而,必须用心揣摩方能发现论据使用之宜之妙。对此,贺老师借助“用诗歌来论证绘画的做法可行吗?具有怎样的作用和表达效果?”这一“牵一发动全身”之问,让学生通过研读文本、合作探究、分享成果等形式,发现实例与观点之间的内在联系。特别是这些论据,不仅能够佐证观点,而且起到揭示观点、丰富观点、完善观点的作用,同时还能呈现论述思路,使文本具有典雅性、文学味。

第三,以写作为点,夯实读写共生研究目标。不管是新授教学还是复习巩固,议论文教学始终绕不开论据和论证思路,然而仅仅是一般意义上的理解,往往是“蜻蜓点水”“浮光掠影”,唯有将其上升到写作层面,方能“精雕细琢”“刻骨铭心”。贺老师的复习教学,就是一个很典型的范例。例如,请大家再读课文,抓住四大要素,梳理文章的论证思路,以思维导图的形式呈现出来。这样的“写”,文章的论证思路就一清二楚,对文章的谋篇布局自然就“了然于胸”。再如,选择一句或一段诗(词),模仿课文写一段话,替代李白《送孟浩然之广陵》或毛泽东《沁园春 雪》作为本文的实例。如此训练,虽是模仿,其实是再创造——选择诗(词),要凸显“意境”;替换原文,要讲究“匹配”;组织语言,更得“依葫芦画瓢”,与原文的文风保持一致。

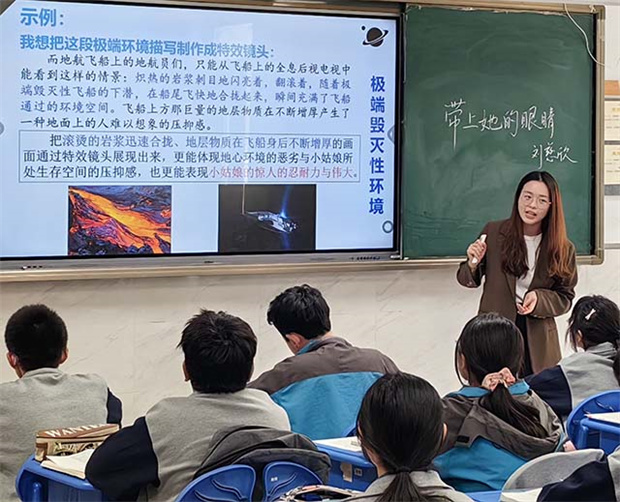

朱晶晶老师的研究课《带上她的眼睛》体现自读课文教学特质——模仿性、迁移性,其主要特点为:

第一,任务驱动,让自读要求明确。作为一篇自读课文,如何让学生沉浸于自主学习之中,这很能考量教师的设计水准。为此,朱老师创设了跟随作者拍摄电影画面的情景,让学生一边自读一边完成相关任务——理线索,说剧情;围剧本,品构思;选镜头,品科幻。这样的情景设置,不仅自读目标清晰,任务具体,还能充分激发学生的阅读情趣,自读的积极性便得到了充分彰显。

第二,用好助手,让自读有的放矢。与教读课文不同,自读课文大多提供旁批和阅读提示,这既是友情“提醒”,也是自读的重点。本课堂的自读教学,既将“阅读提示”中的“想象奇特,构思巧妙”作为自读的重点具体落实,还充分发挥旁批的独特功能:或作为自读的一个重要问题,或作为自读的一个典型示范,或作为自读的一个契入点……这样,整堂课的自读就能集中聚焦,不易“旁逸斜出”。

第三,读写共生,让自读稳步推进。读写共生,虽为工作室的研究项目,但就自读课文教学而言,特别能强化“自读”的厚度,展示“自读”的效果。就本堂课而言,安排了三次精当的写作历练,让共生“熠熠生辉”:一是浏览全文,完成两条人物线索的填空式写作;二是再次浏览,寻找文中的悬念和伏笔,并仿照示例在文旁进行批注性写作;三是又一次浏览,选取一处极端环境描写作为特效镜头,说服导演出资拍摄电影的赏析式写作。三次写作,历练了“写”,反哺了“读”,共生性和促进性“一览无余”。

在此基础上,工作室成员与东道主语文组教师、其他成员校的语文教师一起进行深入探讨。主持人仇定荣老师着重就自读课文教学的外在标志作简要归纳:依托助手,让自读有的放矢;启发点拨,让自读由浅入深;用好示例,让自读有章可循;读写共生,让自读沉浸其间;相互交流,让自读取长补短;成果展示,让习得充分共享。

新北区教师发展中心张爱娟主任全程参加本次活动,不仅介绍了新北区促进教师发展的宏观政策和微观举措,还用“求真、务实、创新”六个字给予本工作室充分认可!

读写共生,贯穿初中语文教学始终,但不同年级对其要求不尽相同。两节研究课,能真正做到了“合情、合理、合法”,毕业班教学立足于创生,七年级教学立足于模拟!

相得益彰,殊途同归!

(撰稿 赵安 摄影 纪兰 审核 仇定荣)