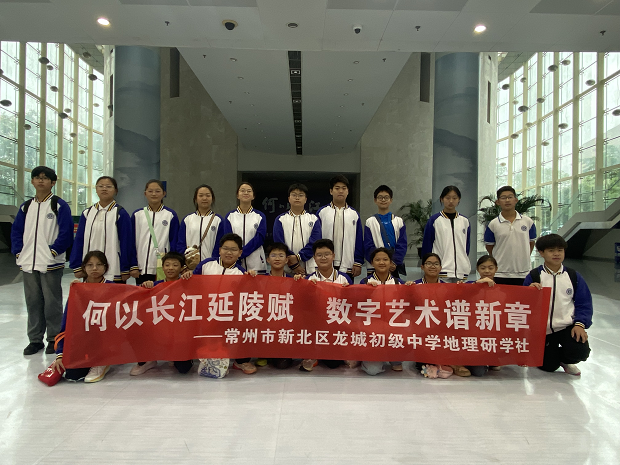

何以长江延陵赋,数字艺术谱新章

当课堂搬到博物馆,当长江故事遇见青春眼眸,一场兼具知识厚度与实践温度的研学之旅在常州市博物馆“何以长江”特展温情启幕。10月18日,秋高气爽,金桂飘香,我校蒋高玲老师组织学生走进长江特展现场,在生态实景、数字光影与千年诗行中,解锁长江保护的密码,感受母亲河的生态之美与文化之魂。

生态课堂:触摸长江保护的“鲜活答卷”

“原来中华鲟的洄游路线这么漫长,长江岸线修复要付出这么多努力!”在长江生态保护展区,学生们围着生态复原场景与数据监测屏驻足惊叹。从退捕渔民转型护鱼员的真实故事,到十年禁渔后江豚重现的珍贵影像,再到岸线修复前后的鲜明对比,特展用直观的展陈语言,让“共抓大保护、不搞大开发”的理念不再是课本上的文字,而是可感可知的实践成果。同学们认真记录着长江生物多样性的相关知识,在互动问答中明白了“保护长江就是保护我们自己”的深刻内涵,环保的种子在心中悄然扎根。

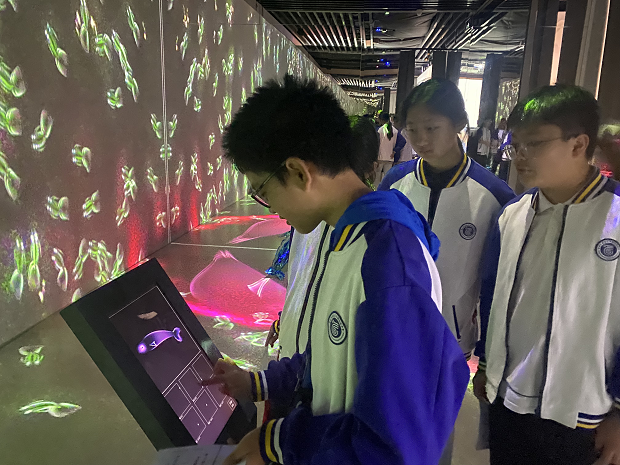

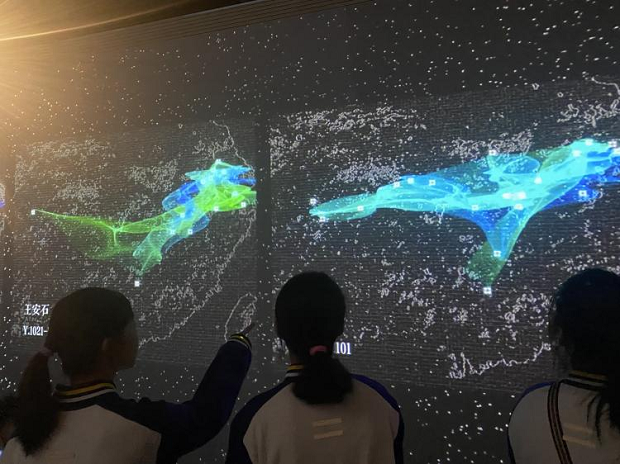

数字奇遇:科技让长江文化“活”起来

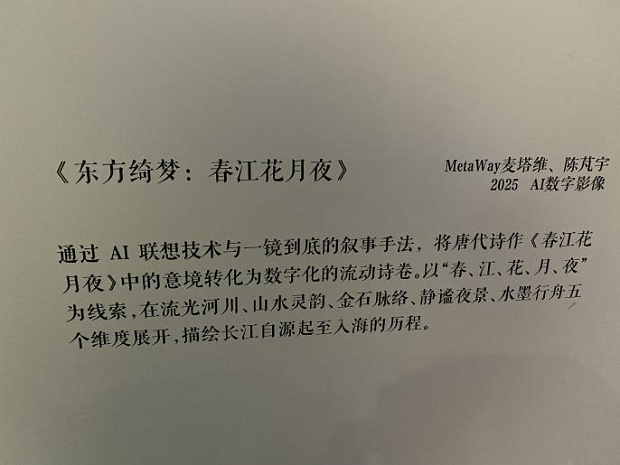

数字艺术展区成为学生们最流连忘返的角落。在这里,传统与现代的碰撞绽放出奇妙火花:通过AR技术“触碰”历史沉船遗址,在互动投影中“漫步”虚拟长江岸线,看着AI将古典诗词转化为流动的水墨动画,同学们仿佛穿越时空,与长江的过去、现在撞个满怀。“原来文物和诗词还能这样呈现!”一位同学兴奋地用手机记录下这些创意瞬间,感慨科技让千年长江文化有了更年轻的表达。大家纷纷讨论如何将长江元素融入创意创作,让传统文化在新时代焕发新活力。

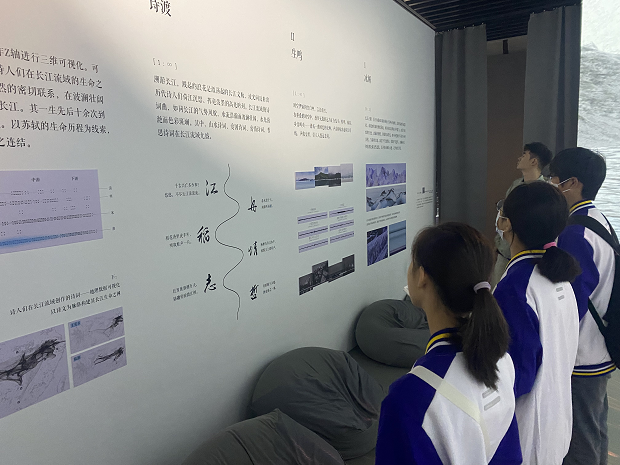

诗韵流芳:在文字中读懂长江的千年情怀

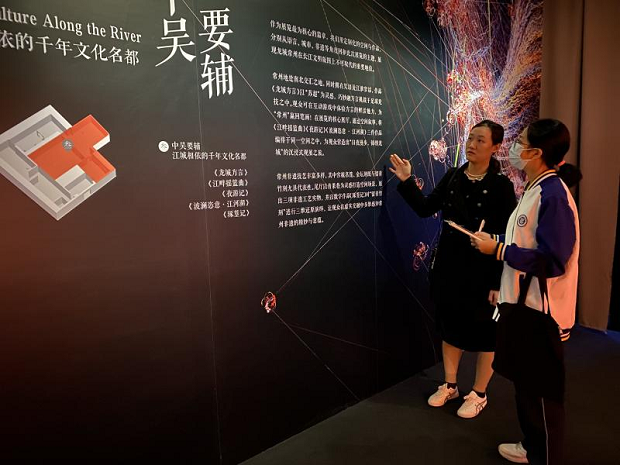

“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”……在“诗句里的长江”展区,朗朗诗声此起彼伏。学生们循着时间轴,品读历代文人墨客咏叹长江的经典诗作,在光影装置营造的意境中,感受长江承载的豪迈气魄与人文底蕴。从古代诗人笔下的壮阔江景,到当代创作者对生态保护的深情咏叹,诗词串联起长江的文化脉络,让同学们在潜移默化中厚植家国情怀,理解“长江是中华民族的母亲河”的深层意义。

延陵赋词:龙城常州与长江文明的相辅相成

常州与长江是“江脉滋养城魂、城与江共生共荣”的关系,核心体现在地理依托、生态依存、文化传承与发展赋能四大维度:

地理与水利纽带:常州地处长江下游南岸,长江常州段岸线约25公里,串联起沿江片区,既是长江三角洲重要的滨江城市,也是京杭大运河与长江的交汇节点,自古靠江通海、借水兴城。

生态共生核心:长江是常州的“生态屏障”,提供水资源保障,孕育了沿江湿地、生物栖息地,而常州的长江岸线修复、十年禁渔等实践,也成为长江大保护的重要组成部分。同学们在虚拟场景中看到了江豚,中华鲟的游动,惊叹于场景的逼真,也体会到长江生态保护的重要性。

文化基因载体:长江的航运文化、渔耕文化融入常州肌理,历代文人咏叹长江的诗词与常州本地文脉交织,同时长江作为南北文化交汇的通道,也推动了常州吴语与江淮官话的交融、非遗技艺的传承创新。

发展赋能引擎:长江黄金水道为常州的产业发展、物流运输提供关键支撑,现代沿江经济带建设与生态保护协同推进,让长江成为常州高质量发展的重要依托。

此次研学活动,是一堂行走的“生态地理课”,更是一次文化自信的浸润之旅。同学们不仅学到了长江生态保护的知识,感受到数字艺术的创新魅力,更在心中立下守护母亲河的青春誓言。正如同学们在研学手册中写道:“长江大保护是一场接力跑,我们要做传承者与行动者!”未来,我校将持续链接优质文化资源,让更多学生在实践中增长见识、锤炼品格,让生态保护的理念深入人心,让长江文脉代代相传。

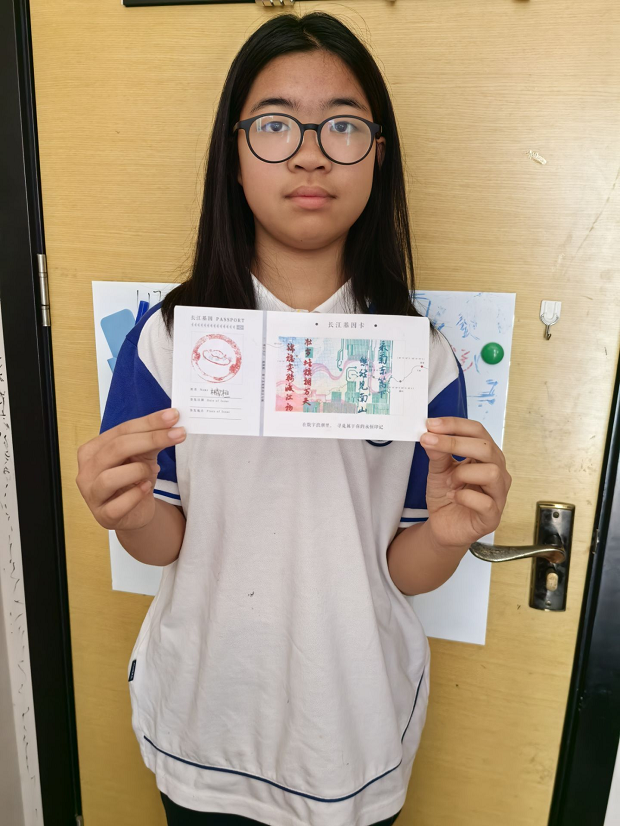

学生风采

七19 葛欣怡

长江与常州:携手共进,共创美好的未来

长江,作为中华民族的母亲河之一,宛如一条巨龙蜿蜒于中华大地。她奔腾不息,滋润抚育着沿岸的无数城市,常州便是其中一颗璀璨的明珠。

长江对常州的经济发展有着不可忽视的影响。长江的水运条件使常州成为了一个重要的交通纽带。众多的货物在这里装卸,运往全国各地,促进了常州的贸易往来。

长江也深深影响着常州的文化。常州有着悠久的历史文化,而长江则像一个历史的载体,将常州的文化传播到大江南北。那些优美的诗词,散发着独属常州的文化魅力。

长江在常州的生态环境方面起着重要作用。长江的江水孕育着常州的土地,像一个巨大的生态宝库,为常州提供了优美的生态环境。

愿在未来,长江与常州携手共进,共创美好的未来。

七19林歆桓

踏入长江博物展,仿佛顺着江水穿越了千年。“孤帆远影碧空尽”的壮阔诗句在展区回荡,与“大江东去,浪淘尽”的豪迈交织,瞬间将长江的文化底蕴铺展眼前。

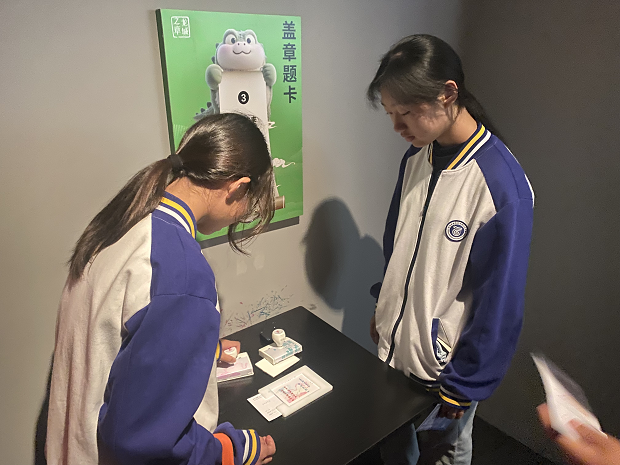

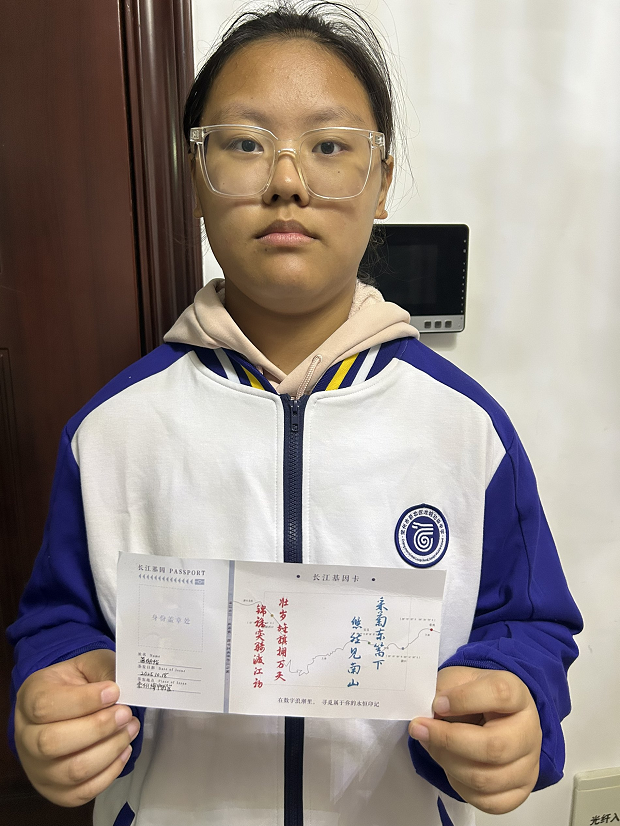

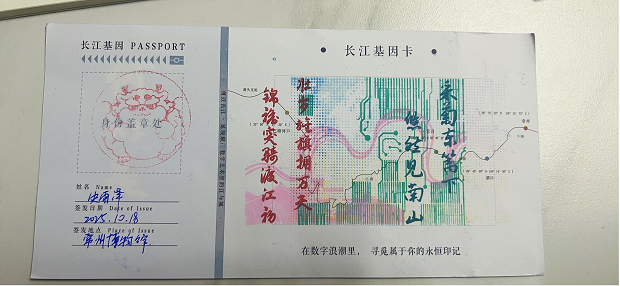

最震撼的当属中央的巨型弧幕,江水奔腾、百舸争流的画面扑面而来,水雾与光影交织,让人恍若立于江心。在互动区更添乐趣,我们模拟纤夫拉纤的装置让人亲身体会到了江运艰辛,而集章任务则像一场寻宝游戏,从“长江之源”到“入海口”,每盖下一枚特色印章,都像解锁一段长江故事,集齐最后一枚时,心中满是成就感。

这场长江特展,让长江的诗与景、古与今,都变得可感、可玩、可忆。

七19 叶蓁蓁

常州博物馆的“何以长江·延陵赋”数字艺术展,通过前沿数字技术打造沉浸式体验,加深了我对长江文化特色的理解。

数字艺术赋能传统文化:展览运用算法生成光影交互等技术,对长江文化进行创新演绎。在《长江·共潮生》诗词元宇宙中,苏轼的诗句随江水流淌涌动,环绕周身,构建出“一步入画”的沉浸诗境和视觉奇观。

互动体验拉近生态距离:观众可亲手定制专属的数字江豚的颜色形态,全景投影。并通过解锁独特的“长江基因身份”,在趣味互动中深化与长江生态的情感连接,加深印象。

本土元素激活文化记忆:方言足球游戏赛让参与者们用乡音射门赢取笔画,生动唤醒了大众的乡音记忆与乡土情怀。

另外,收集三枚印章,长江的基因将在你掌心苏醒,带走这条大江赠予你的生命密码。

七19 蒋雨桐

今天有点下小雨,但是蒋老师带我们去博物馆参观,我心情很是兴奋。博物馆里面有许多美景,如梦如幻的空间里,有许多虚拟海洋生物游来游去,有意思极了。长江是我国的母亲河,象征着中华民族的自强不息,其生态保护关乎无数生命的存续。江豚是长江生态的活名片,它们在长江中嬉戏的画面憨态可掬,但由于过度捕捞,水域污染等原因,江豚数量曾急剧减少。后来经过各方面的努力,江豚生活环境有大量改变,数量也有所回升。这次参观让我真切的感受到了生态保护的成效。虽然我们还小,但是每个人都应当参与到保护生态环境中去,从小事做起,比如不乱扔垃圾到水里,不要把废旧电池乱扔,以免流入长江 等等。

保护生态,人人有责。每个人都出一份力才会让我们的生活变得更加绚丽。

七19 史雨泽

当周六的下午,我漫过常州的街巷,带着对脚下土地的好奇,走进了常州市博物馆的大门。从远古时期的地质变迁留下的岩石标本,到贯穿城市的京杭大运河孕育的水文文明,再到江南水乡特有的地貌与生态样本,每一件展品都是大地书写的“地理密码”。

二楼,仿佛瞬间踏入了常州的“历史长河”。展柜里静静陈列着诸多珍贵文物,良渚文化的玉器尤为夺目——温润的玉琮带着规整的纹饰,指尖轻触玻璃,仿佛能触摸到五千年前先民对天地的敬畏;还有刻着细密纹路的陶鼎,留存着远古农耕生活的痕迹。

三楼展台上,江南湿地特有的白鹭展翅欲飞,羽毛的纹路清晰得能看清绒羽的质感,仿佛下一秒就会掠过水面;玻璃柜里,色彩斑斓的蝴蝶标本排成阵列,翅膀上的花纹像被精心绘制的图案,让人忍不住驻足细看。这些标本不仅还原了动物的模样,旁边的展板还标注着它们的生活习性、在常州生态系统中的作用,让我们更懂脚下这片土地。

离馆时,乌云为博物馆的飞檐镀上黑边。从良渚玉器到宋代漆器,从自然标本到数字艺术,常州博物馆用文物与故事证明:一座城市的底蕴,既在历史的肌理中,也在当下的传承里。这里没有遥远的隔阂,只有触手可及的文明温度。

七19 吴鹏宇

弘扬长江文化,守护一江碧水

10月18日,蒋老师带我们去了常州市博物馆,欣赏了有关长江的文化,让我有感而发。

长江,这条蜿蜒流淌的母亲河。孕育了灿烂的中华文化。见证了中华民族的兴衰更替。作为长江儿女,我们有责任弘扬长江文化,守护这一江碧水,让它永远清澈、永远流淌!

随着经济的发展,长江面临着严重的生态环境问题。工业废水、生活污水的排放,让长江的水质受到了威胁。一些珍稀的长江生物,如白鳍豚、中华鲟等,也面临着生态的危机。面对这些问题,我们不能坐视不管,必须采取行动保护长江生态。

我们可以从小事做起,为保护长江文化尽一份力。例如:在网络平台上发一些有关长江生态保护的文章;在学校里开展一些有关长江生态保护的宣传活动……我国政府也非常重视长江的生态保护,在2020年1月,我国政府实施了长江十年禁捕的政策。

最后,让我们一起努力,共建美好家园!

八(14)周思涵

长江水脉里的常州故事

天气无常,昨天还不得不窝在空调房里的天气,今天就像是冬天一般,冰凉刺骨。但此时此刻站在常州博物馆的展厅中央,透过巨大的落地窗,仿佛能看见长江穿城而过,使我热血沸腾。馆内的“长江文明”特展,正用一件件文物诉说着这座城市与母亲河的千年羁绊。

新石器时代的黑陶鼎上,还留着长江流域特有的水波纹饰,仿佛能听见远古先民在河畔制陶时的低语;宋代的漕运模型里,满载粮食的船只顺着运河汇入长江,再现了常州作为“漕运枢纽”的繁华;而近代的水文监测仪器,则默默见证着长江儿女与水共生、因水而兴的智慧。

最动人的是那组渔民生活场景复原:蓑衣、渔网、渔船模型,搭配着长江流域的渔歌录音,瞬间将人拉回那个依江而居、靠水吃水的年代。展厅尽头的互动屏幕上,长江常州段的生态变迁一目了然,从过去的航运繁忙到如今的生态保护,江水滔滔,见证着城市的成长与担当。

走出展厅,暮色中的博物馆外墙倒映着晚霞,宛如流动的江水。原来,长江不仅在城外奔涌,更在这座城市的血脉里,在博物馆的每一件展品中,静静流淌。

七19 武夏恩

《何以长江——延陵赋》观后感

10月18日,在蒋老师的带领下,我们走进了常州市博物馆《何以长江——延陵赋》特展厅。刚至门口,冷暖光影交织而成的长江怒涛便直击人心,粼粼波光中,江水奔涌的气势扑面而来,瞬间唤醒了对母亲河的敬畏。

展厅内的活动精彩纷呈:乱针绣非遗、古典诗句融入数字艺术;亲手勾勒江豚灵动身姿;在趣味互动中为常州赢笔画。而最触动我的是一部短片,它让我读懂长江既是滋养万物的自然之脉,更是串联常州古今的文明纽带——从春秋淹城的古雅,到运河帆影的繁华;从近现代工业的探索,到如今科创赋能的活力,长江奔腾与常州奋进相互映照。

江潮奔涌,未来可期。此次观展让我受益匪浅,长江的磅礴给予前行力量,千年文脉赋予成长底气。作为龙城少年,我们当以勤学为舟、奋进为桨,在知识海洋中勇毅前行,未来用青春笔墨,为长江增色、为常州添彩!

撰稿:蒋高玲

摄影:蒋高玲

审核:郭云洁