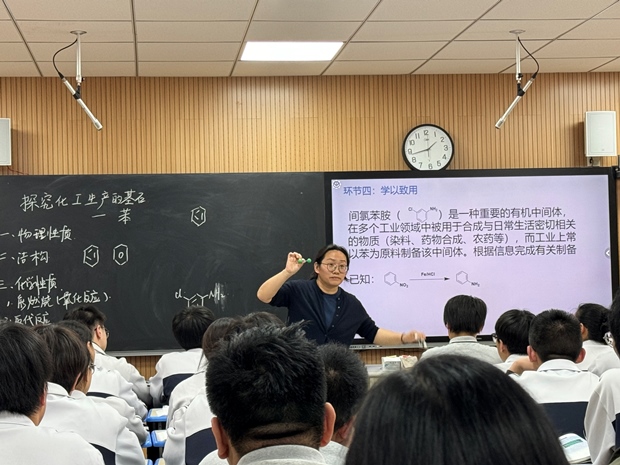

4月11日,西夏墅高中成功举办常州市高二化学“苯的结构与性质”公开课,众多化学教师及教育专家前来观摩。本次公开课旨在深入探讨苯的独特结构与性质,通过创新的教学方法,帮助学生更好地理解这一重要的有机化合物。

课堂伊始:趣味引入,激发兴趣

西夏墅高中何敏老师以重要有机中间体间氯甲苯巧妙开头,瞬间吸引了学生的注意力,成功引入本节课主题;武进高级中学叶鹏林老师则以芳纶1313引入,这种别具一格的引入方式,不仅营造了轻松愉快的课堂氛围,更激发了学生对化工生产的基石——苯的好奇心和探索欲望。

结构初探:学生自主,开启思维

在结构探究环节,何老师并未直接给出苯的分子结构,而是引导学生回顾“碳四价学说”和“碳链学说”,让学生运用所学知识,尝试自主判断苯中是否存在单双键交替的结构。这一过程充分调动了学生的主观能动性,培养了他们的独立思考能力和知识迁移能力,为后续的学习奠定了坚实的基础。

叶老师在学生对苯的结构有了初步认识后列出了数个实验事实,引导学生从碳链结构、碳环结构、互变振动结构到现代价键结构,层层推进,不断完善苯的分子结构。在这个过程中,教师运用先进的分子轨道理论,深入浅出地解释了苯分子中大π键的形成及其对苯分子稳定性的影响。学生仿佛置身于微观世界,亲眼目睹苯分子中六个碳原子和六个氢原子的排列方式,对苯的独特结构有了更清晰的认识。

模型引用:立体展示,直观形象

为了让学生更直观地感受苯的分子结构,何老师在教学过程中引用了球棍模型和比例模型,使学生们对苯分子的平面正六边形结构有了更深刻的印象。同时,教师还引导学生运用模型进行空间构型的想象和分析,培养了他们的空间思维能力。

性质探究:实验验证,掌握规律

在苯的性质探究环节,叶老师通过实验演示和学生分组实验相结合的方式,引导学生探究了苯的氧化反应、取代反应和加成反应。在实验过程中,学生仔细观察实验现象,认真记录实验数据,并根据实验结果分析苯的化学性质。通过实验,学生们发现苯具有易取代、难加成、难被氧化(燃烧除外)的特点,其化学性质明显不同于烷烃和烯烃。两位老师还结合苯的结构特点,深入分析苯的性质规律,让学生明白“结构决定性质”这一化学学科的重要思想。

课堂总结:回顾要点,加深印象

课程接近尾声时,两位老师均对本节课的主要内容进行了简要总结。从苯的结构中的大π键到其取代、加成、氧化等性质,教师引导学生回顾本节课的重点和难点,使学生对苯的结构与性质有了更系统的认识。同时,两位老师还鼓励学生提出问题和疑问,并进行了耐心细致的解答,进一步加深了学生对知识的理解和掌握。

课后研讨:交流分享,共同提升

公开课结束后,参与观摩的教师进行深入的研讨和交流。大家一致认为,本次公开课教学设计新颖,教学方法灵活多样,充分体现了学生的主体地位和教师的主导作用。教师通过巧妙的问题引导、生动的实验演示、直观的模型展示和深入的理论分析,帮助学生轻松掌握了苯的结构与性质知识,培养了学生的科学思维和实验探究能力。同时,市化学教研员金剑峰老师也提出了一些宝贵的意见和建议,如进一步优化实验教学设计、加强学科核心素养的培养等,为今后的教学提供了有益的参考。

本次“苯的结构与性质”公开课让学生不仅学到了丰富的化学知识,更体验到了化学学科的魅力和乐趣。相信在今后的学习中,他们将以更加饱满的热情和更加严谨的态度投入到化学学习中,不断探索化学世界的奥秘。本次公开课也为教师们提供了一个相互学习、相互交流的平台,促进了教师专业素养的提升和教学方法的创新。

(撰稿:戈德兰;摄影:戈德兰;审核:徐丽锋)